Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter – ohne sie wäre der Volkssport Nummer eins undenkbar. Ohne Ehrenamtler könnten Woche für Woche nicht zehntausende Fußballspiele auf deutschen Sportplätzen stattfinden. In der Vor-Corona-Saison 2018/2019 verzeichnete der Deutsche Fußball Bund knapp 57.000 aktive Unparteiische. Einer von ihnen ist Florian Heidemann. Der 32-Jährige engagiert sich im Kreis Nordharz.

Um das Regelwerk durchzusetzen, treffen Schiedsrichter wie Heidemann im Durchschnitt 200 Entscheidungen pro Partie. Viele Eindrücke müssen sie in Sekundenschnelle sammeln und verarbeiten. Welcher Spieler war zuerst am Ball? War das Spielgerät hinter der Torlinie? Stand eine Spielerin im Abseits? Profi-Schiedsrichter der 1. und 2.Bundesliga haben seit 2017 einen Video-Assistenten an ihrer Seite oder die Torlinientechnik als Hilfsmittel. Im Amateurbereich sieht das anders aus. Kreisliga-Schiedsrichter können bei strittigen Situationen nicht auf Wiederholungen aus dem sogenannten Kölner Keller zurückgreifen. Immer häufiger haben sie nicht einmal Unterstützung durch Linienrichter. Denn in Deutschland gibt es zunehmend weniger Sportbegeisterte, die Fußballspiele leiten möchten.

Längst ist der Schiedsrichtermangel im Spielbetrieb angekommen. Das spüren vor allem die unterklassigen Ligen, in denen zum Teil ganze Spielklassen ohne Unparteiische auskommen müssen. Gründe für die sinkende Zahl an Schiedsrichtern gibt es viele. Eine Ursache könnte der mangelnde Respekt sein, der gegenüber Unparteiischen von so manchem Amateurkicker an den Tag gelegt wird. Schiedsrichter Florian Heidemann hat dazu eine Meinung.

Aggressionen auf dem Fußballplatz kennt vermutlich jeder, der schon einmal den eigenen Dorfverein unterstützt oder einem Amateurspiel beigewohnt hat: Spieler reklamieren lautstark vermeintliche Abseitsstellungen, Trainer beklagen dröhnend nicht geahndete Foulspiele und Zuschauer pöbeln vom Spielfeldrand. In einigen Fällen scheint die Schwelle zur Gewalt schnell überschritten zu sein. Beteiligte verspüren Frust über die Entscheidungen von Schiedsrichtern und haben sich nicht unter Kontrolle. Infolgedessen werden Unparteiische beleidigt, bedroht oder physisch bedrängt und körperlich angegriffen.

Zu Konflikten im Sport forscht Professor Martin Winands an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Insbesondere im Fußball ließen sich auch gesellschaftliche Spannungen wiederfinden, so Winands erste Einordnung: „Das sind dann zum Teil Spiele, die ethnisch-kulturell aufgeladen sind, und keine Konflikte, die im Fußball entstehen, sondern die aus der Gesellschaft in das Spiel hineingetragen werden.“ Hinzu käme im Amateurbereich der lokale Bezug, dass man sich häufig persönlich kenne und gewisse Konflikttraditionen pflege: „Es gibt auf den Plätzen keine Abgrenzungen, gerade in den ganz niedrigen Amateurklassen des Breitensports. Da steht man als Zuschauer am Spielfeld. Nicht selten sind bei den Auseinandersetzungen auch verschiedene Akteure beteiligt: Spieler, Zuschauer, Trainer.“ So seien vielfältige Ursachen für verbale und körperliche Gewalt denkbar.

Zur Rolle des Schiedsrichters bemerkt Gewaltforscher Winands die schwierige Situation, in der er sich befindet: „Der Unparteiische muss Entscheidungen treffen, auch in brisanten Konstellationen, die sehr schnell zum Feindbild machen können. Er bietet sich auch als ein Feindbild an, obwohl er von der Anlage her eigentliche eine Respektsperson sein müsste. Das mag auch damit zu tun haben, dass er mangelhafte Unterstützung erfährt und auf sich allein gestellt ist. Teilweise fehlt Ordnungspersonal bei den Amateurspielen, obwohl dieses vorhanden sein muss.“

Für gewalttätige Spieler stellt Winands fest: „Das sind unter Umständen Personen, die keine Alternative kennengelernt haben, wie Konflikte auch anders gelöst werden können. Es gibt Personen, die Schwierigkeiten haben, Konflikte zu regulieren und sich dann im Zweifelsfall nur mit Gewalt zu helfen wissen.“ Einfluss hätten dabei ebenfalls bestimmte soziale Milieus, in denen verbaler und körperlicher Gewalt Wertschätzung entgegengebracht werde. „Da ist Gewalt eben immer eine verfügbare Quelle der Anerkennung“, unterstreicht Winands. Beim Fußball käme dann die Situation des Spiels hinzu: „Dieses schon auf Konflikt angelegte Setting, indem zwei Mannschaften aufeinandertreffen. Es geht darum eine Liga zu ermitteln und sich durchzusetzen. Das sind durchaus konflikt- und gewaltanfällige Muster, die solchen Kontaktsportarten innewohnen“, so Winands weiter. Wenn es dann keine alternativen Möglichkeiten gäbe, Konflikte zu regulieren, und das Regelwerk des Sports nicht mehr als ausreichend betrachtet werde, können Konflikte auch eskalieren, skizziert der Gewaltforscher.

Belegbare Zahlen für Angriffe auf Unparteiische hält die offizielle Statistik des Deutschen Fußball Bundes (DFB) bereit, die sich auf die Spielberichte der Schiedsrichter aus ganz Deutschland stützt. So gab es in der Vor-Corona-Saison 2018/2019 2.906 Angriffe auf Unparteiische. Angesichts der etwa 1,3 Mio. ausgetragenen Partien in der Spielzeit eine verschwindend geringe Zahl. Doch hinter jeder der knapp 3.000 Attacken steht ein Geschädigter, der aus Freude am Fußball anderen Fußballbegeisterten ermöglicht, ihrem Hobby nachzugehen. Mitunter sind auch Jugendspiele von gewalttätigen Ausschreitungen gegen Schiedsrichter betroffen.

Ein Problem der DFB-Erhebung zu gewalttätigen Übergriffen: Gibt es mehrere Angriffe gegen den Unparteiischen in einem Spiel, wird dies nicht erfasst. Die Statistik zählt dann nur einen Fall. Hinzu kommen definitorische Probleme der 21 Landesverbände. Viele Organisationen haben kleinere Unterschiede in der Begriffsbestimmung von gewalttätigen Angriffen. Um also aussagekräftige Urteile über die Verbreitung von Gewalt gegenüber Schiedsrichtern treffen zu können, müssten sich die Landesverbände erst einmal auf eine einheitliche Definition in Bezug auf psychische und physische Gewalt einigen. Vermutlich liegt die Zahl der Angriffe auch aufgrund einer Dunkelziffer höher, die durch das Nicht-Melden von Vorfällen zustande kommt.

Der oberste Dachverband des deutschen Fußballs hat ebenfalls eine eigene Definition, die allerdings Beleidigungen ohne Diskriminierungen wie „Arschloch“ oder „Pfeife“ nicht erfasst. Geahndet werden diese Beleidigungen natürlich. In der Statistik tauchen diese Fälle aber nicht auf. Dabei stellt sich die Frage, ob derartige Anfeindungen nicht auch unter psychischer Gewalt zu verbuchen sind. Die folgende Umfrage unter Kreisschiedsrichtern lässt jedenfalls auf eine größere Verbreitung im Amateurfußball schließen.

So musste Schiedsrichter Florian Heidemann in einem Fall nicht nur verbale, sondern auch körperliche Gewalt gegen sich erleben. Ein Amateurspieler griff ihn dabei nicht etwa auf dem Fußballplatz an, sondern in einem Schnellrestaurant – Tage nach dem Spiel. Der Unparteiische wurde bei der Attacke verletzt und erlitt einen bleibenden Hörverlust von etwa 3%. Er alarmierte die Polizei und erstattete noch vor Ort Anzeige, nachdem der Täter aus dem Fastfood-Restaurant geflüchtet war: „Ich wusste noch, wie der Spieler hieß, und konnte ja im Spielbericht nachgucken.“

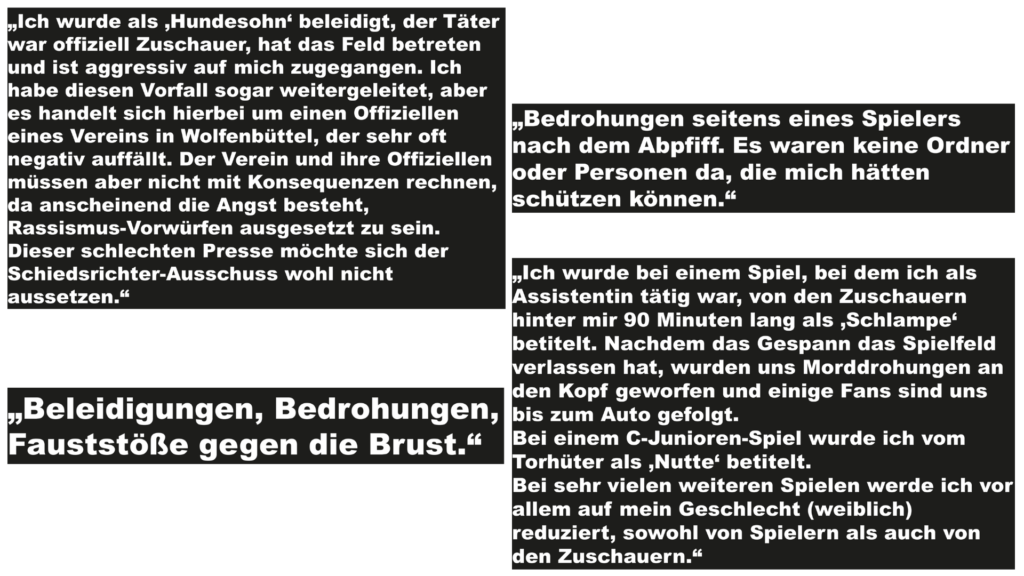

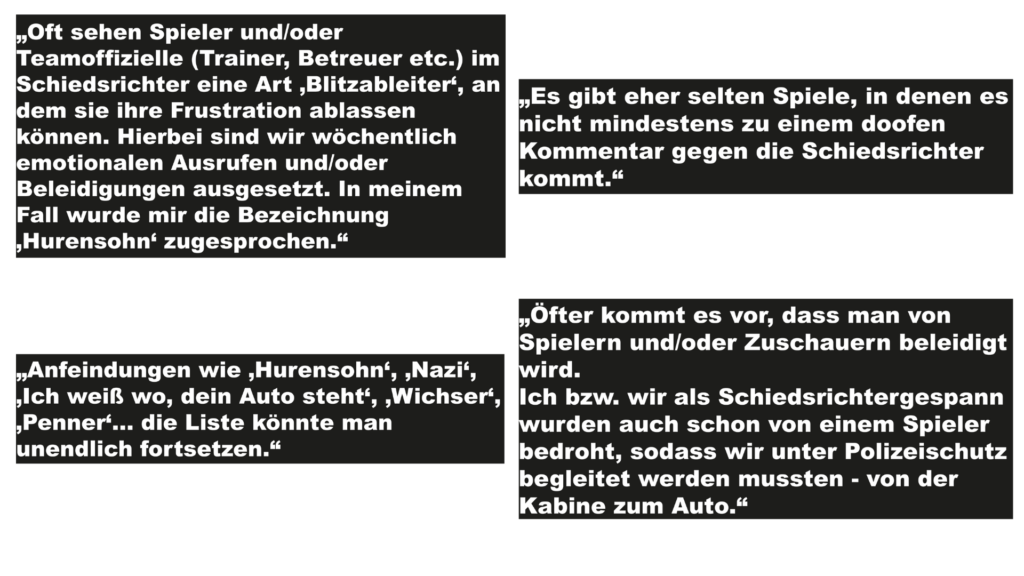

Unbestritten ist der Fall von Heidemann besonders aufsehenerregend. Doch auch unter weiteren SchiedsrichterInnen im Kreis ist verbale oder physische Gewalt auf dem Fußballplatz keine unbekannte Problematik. So offenbarten in einer Umfrage unter SchiedsrichterInnen des Kreises Nordharz 16 von 25 Teilnehmenden, dass ihnen bereits verbale oder körperliche Gewalt in ihrer Funktion als SchiedsrichterIn widerfahren ist. Fast jede*r daraus hat bereits Beleidigungen oder Drohungen miterleben müssen. Eine Minderheit hat sogar physische Gewalt wie Schläge oder Tritte erlitten. Einige TeilnehmerInnen haben sich auch zu Vorkommnissen auf und neben dem Fußballplatz geäußert.

Eine weitere Erkenntnis aus der Umfrage: Für den Großteil der SchiedsrichterInnen hatte eine Gewalterfahrung auf dem Platz keine weiteren Folgen. Für einige hatte das Erleben von Gewalt insofern Folgen, als dass sie beispielsweise vorsichtiger auf dem Weg vom Spielfeld zur Umkleidekabine sind. Für eine Minderheit hatte die Gewalt sogar gesundheitliche Folgen.

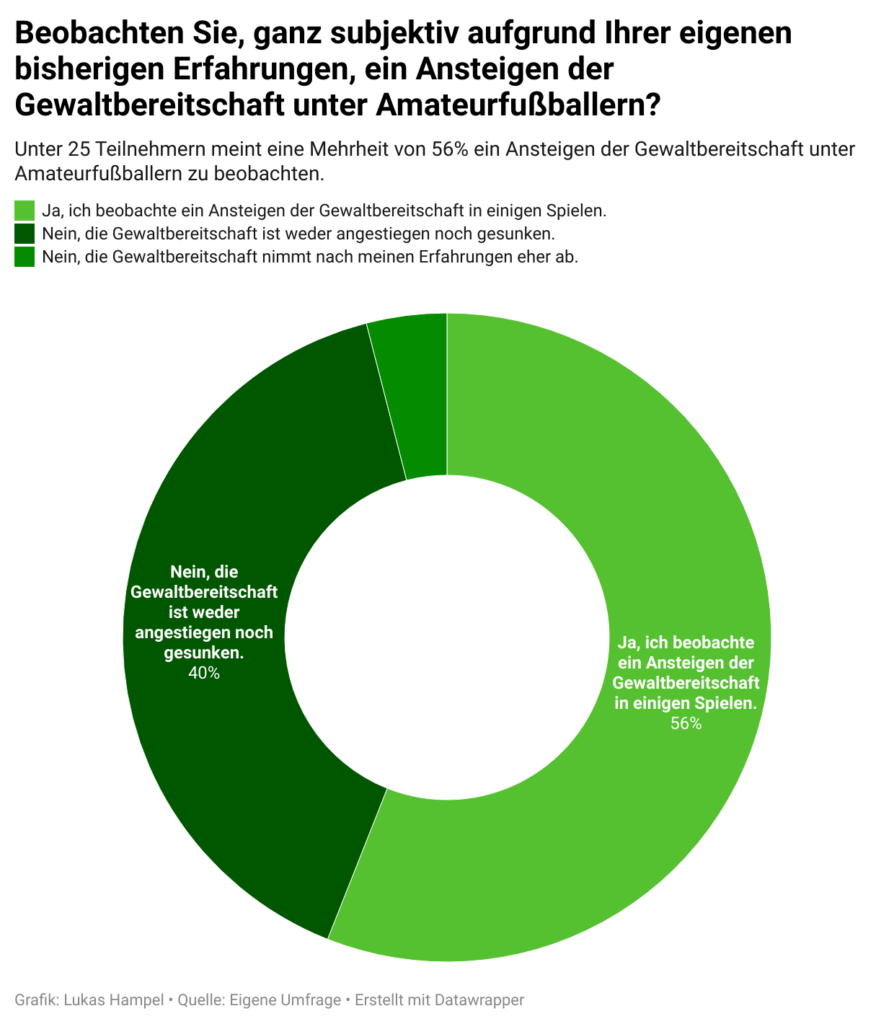

Zum Abschluss der Umfrage haben 25 teilnehmende Unparteiische die Frage beantwortet, ob sie subjektiv ein Ansteigen der Gewaltbereitschaft beobachten. Dabei bejaht eine Mehrheit diese Frage und sieht eine Zunahme. Eine zweite größere Gruppe von 40% bemerkt weder Ansteigen noch ein Sinken der Gewaltbereitschaft im Amateurbereich. Eine Minderheit von 4% nimmt sogar eher eine Abnahme der Gewalt wahr.

An dieser Stelle sei ausdrücklich gesagt, dass alle hier erwähnten Äußerungen subjektive Erlebnisse der an der Befragung teilnehmenden SchiedsrichterInnen sind. Aufgrund des anonymen Charakters der Umfrage konnte keine Aussage überprüft werden. Einige der Unparteiischen gaben hier auch an, bisher keine Gewalterfahrungen in ihrer Funktion gemacht zu haben.

Die Umfrage

Die Ergebnisse beziehen sich auf eine eigens für diesen Beitrag geschaltete Befragung. An der Umfrage zum Gewalterleben haben insgesamt 25 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter des Fußballkreises Nordharz teilgenommen. Der Kreis Nordharz umfasst die Landkreise Goslar, Salzgitter und Wolfenbüttel.

Die Umfrage ist nicht repräsentativ für alle SchiedsrichterInnen im Kreis und kann deshalb nur überblicksartige Informationen liefern. Nicht jede Frage konnte und musste beantwortet werden, weshalb die Teilnehmerzahlen je Frage zwischen 12 und 25 schwanken. Bei der Beantwortung einiger Fragen konnten ebenfalls mehrere Antworten angegeben werden.

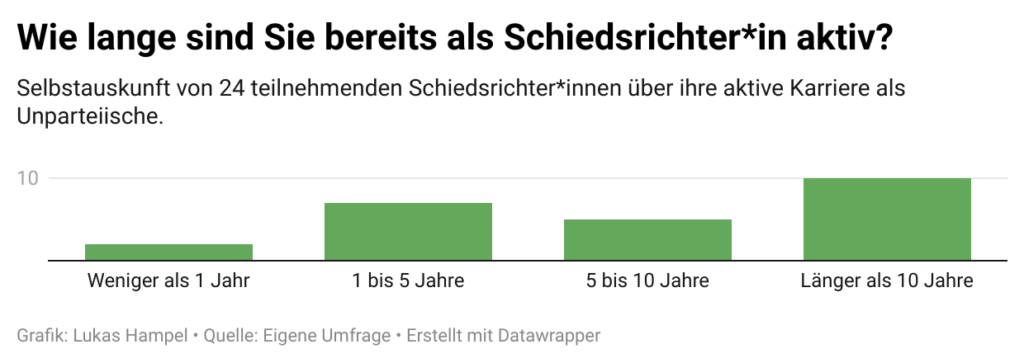

Zur Einordnung der TeilnehmerInnen gaben 24 Unparteiische über die jeweilige Länge ihrer Schiedsrichter-Karriere Auskunft.

Im Fall von Florian Heidemann ging es zunächst vor das Zivilgericht, das den Täter zur Zahlung von 2.500€ Schmerzensgeld verurteilte. Im darauffolgenden Strafgerichtsverfahren vor dem Amtsgericht wurde der Spieler zu sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, die zu drei Jahren auf Bewährung ausgesetzt sind. Hinzu kamen 80 Stunden gemeinnützige Arbeit. Damit waren die Verhandlungen vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit abgeschlossen. Vor das Sportgericht kam der Fall allerdings aus einem Grund nicht.

Am Beispiel von Heidemann lässt sich gut erkennen, wie machtlos Sportgerichte sind, wenn Schiedsrichter zwar wegen ihres Engagements im Ehrenamt, aber abseits vom eigentlichen Spiel bedroht oder angegriffen werden. Gewiss können Täter zivilrechtlich verurteilt werden, aber wie sich zeigte, haben sie keine sportgerichtlichen Konsequenzen zu befürchten.

Bis auf die noch ausstehende Zahlung des Schadenersatzes sei der Fall für Heidemann so weit abgeschlossen. Als Schiedsrichter ist er auch weiterhin aktiv. Doch auch nach dem Vorfall habe er noch Situationen auf dem Platz erlebt, in denen es hitzig wurde. Mitunter erwachsen daraus Forderungen, insbesondere gewalttätige Spieler stärker zu sanktionieren.

Wie wichtig die Übungsleiter für die Gewaltprävention sind, stellt Gewaltforscher Winands heraus: „Eine gute Trainerqualifikation ist sehr wichtig, sodass Trainer eben auch beschwichtigend auf ihre Spieler einwirken können und nicht noch anstacheln. Man muss sich fragen, ob sie eine entsprechende Autorität haben, mit ihrem Verhalten auch den Schiedsrichter zu schützen.“ Wesentlich sei dabei die Trainer-Ausbildung. Martin Winands meint: „Es ist eine Herausforderung, Trainer so zu qualifizieren, dass sie auch eine pädagogische Funktion für ihre Mannschaft übernehmen können, und damit eben auch Respekt vor dem Spiel selbst, vor dem Regelwerk und der Person, die das Regelwerk vertritt, also dem Schiedsrichter, vermitteln.“

Greifbar wird diese Rolle des Trainers auch in den abschließenden Schilderungen von Heidemann.

Vielleicht sollte dies alle Spieler, Trainer und Betreuer, aber auch Eltern und Zuschauer zum Nachdenken über ihr Verhalten bringen. Emotionen gehören auf den Platz – ja! Aber in Maßen und friedlich. Es ist und bleibt nur ein Spiel.