Für Konstantin ist es der Sport, für Emma war es ein langersehnter ästhetischer Eingriff. Beide konnten auf ihre Weise ihrem persönlichen Idealbild einen Schritt näherkommen. Ihre unterschiedlichen Wege verdeutlichen, wie vielfältig Menschen ihre Vorstellungen von Perfektion und Selbstoptimierung anstreben und welcher Art von Druck sie sich ausgesetzt fühlen.

Auf TikTok, Instagram und Co. stößt man häufig auf die Vermarktung von kosmetischen Eingriffen. Um persönliche Körperideale zu erreichen, wird immer öfter auch zu unnatürlichen Mitteln gegriffen. Die Zahl der Schönheitseingriffe steigt seit einigen Jahren. Laut der Vereinigung der deutschen ästhetisch-plastischen Chirurgie (VDÄPC) konnte für 2022 ein Anstieg um rund fünf Prozent verzeichnet werden.

Ebenso präsent sind Fitness-Influencer, welche quasi täglich ins Gym gehen und ihren „perfekten“ Körper öffentlich präsentieren. Das wohl bekannteste Beispiel im deutschsprachigen Raum ist laut Statista Pamela Reif. Ihre rund 9,69 Millionen Abonnent*innen bekommen von ihr regelmäßig Home-Workouts und andere Beiträge rund ums Thema Fitness und gesunde Ernährung zu sehen.

Den Drang nach ständiger Selbstoptimierung verspüren immer mehr junge Menschen. Selbst wenn man das Gefühl hat, zufrieden mit sich und dem eigenen Körper zu sein – optimiert werden kann immer noch. Das AOK-Gesundheitsmagazin spricht von stark beeinträchtigten Selbstwertgefühlen und Niedergeschlagenheit durch den stetigen Vergleich mit der geschönten Internetwelt. Denn nicht zuletzt durch Social Media wird einem oft die Illusion des perfekten äußeren Erscheinungsbildes präsentiert. Schlichte Zufriedenheit reicht oft nicht mehr. Es geht um Perfektion.

Die Obsession mit der Perfektion

Selbstoptimierung ist ein Phänomen, das in unserer modernen Gesellschaft sehr präsent ist. Speziell durch Social Media bekommt man tiefere Einblicke in die sportlichen Alltage und angewandten Beauty-Tools verschiedener Personen. Bearbeitete Fotos und zusätzliche Filter sind nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich und schaffen unrealistische Erwartungen. Ebenso findet ein ständiger Vergleich mit den vermeintlich „perfekten“ Beiträgen statt. Diese Entwicklung wirft wichtige Fragen auf sowohl im Hinblick auf die individuelle Gesundheit und das Wohlbefinden als auch auf gesellschaftliche Trends und Normen.

Woher kommt überhaupt das Verlangen, perfekt auszusehen?

Das Aussehen bedeutet vielen heutzutage alles. Laut einer Studie des Forschungsinstituts für Kindesentwicklung und Bildung an der Universität Amsterdam ist die Entstehung unseres Selbstwertgefühls im Kindesalter weltweit am stärksten abhängig vom Aussehen. Erst mit großem Abstand folgen andere Faktoren wie moralisches Handeln oder sportliche Kompetenzen. Das Äußere ist das Erste, was für andere Personen sichtbar ist und bewertet werden kann. Nicht zuletzt durch die aktuellen Medien werden einem rund um die Uhr Schönheitsideale und die Wichtigkeit des Äußeren vermittelt. Die sowieso bereits gesteigerte Aufmerksamkeit für die Bewertung anderer wird dadurch zusätzlich gestärkt. Das Realisieren der sozialen Bedeutung des eigenen Aussehens und dessen Unkontrollierbarkeit prägt schon den Selbstwert der Jüngsten. Bereits Kinder bekommen so einen Eindruck, welcher Druck hinter unserem Erscheinungsbild steckt.

Ebenso kann das Äußere eines Menschen in bestimmten Kreisen auch als eine Art Statussymbol oder Zeichen für Erfolg betrachtet werden. Ein Beispiel dafür ist das sogenannte Pretty Privilege. Dieses bezieht sich auf die Vorteile oder Privilegien, die Menschen aufgrund ihres als attraktiv empfundene Aussehen erhalten. In verschiedenen Bereichen des Lebens würden diese Personen oft bevorzugt werden; sei es bei der Arbeitssuche, im Bildungsbereich oder in anderen sozialen Interaktionen. Attraktivität helfe vor allem in Situationen, wo es auf den ersten Eindruck ankommt. Das erklärt Martin Gründl, Attraktivitätsforscher und Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Harz im Interview mit der WirtschaftsWoche.

Anderen ist es wichtig, aufgrund bestimmter Unsicherheiten mit dem eigenen Körperbild oder früherer Mobbing-Erfahrungen, die Kontrolle über das eigene Aussehen zu übernehmen.

Natürlich spielt auch die boomende Beauty- und Fitnessindustrie eine wichtige Rolle, indem sie bestimmte Produkte, Dienstleistungen und Trends hervorbringt, die das Streben nach Perfektion unterstützen. Nicht selten werden von dieser Industrie spezielle Attribute oder Besonderheiten am menschlichen Körper überhaupt erst zu einem Makel ernannt. In der Sendung MAITHINK X deckt Dr. Mai Thi Nguyen-Kim auf, dass den Leuten bewusst suggeriert wird, dass sie „hässlich“ seien, damit sie das Bedürfnis verspüren, Produkte zu kaufen, die sie schöner erscheinen lassen.

Auch nicht außer Acht zu lassen ist der rekursive Gegentrend zum schön operierten Körper: Natürlichkeit ist für viele ebenfalls ein erstrebenswertes Idealbild geworden. Dabei beobachtet die VDÄPC, dass vor allem hierzulande die Patient*innen nicht „gemacht“, sondern eher natürlich aussehen möchten.

Im Fitnesswahn gefangen

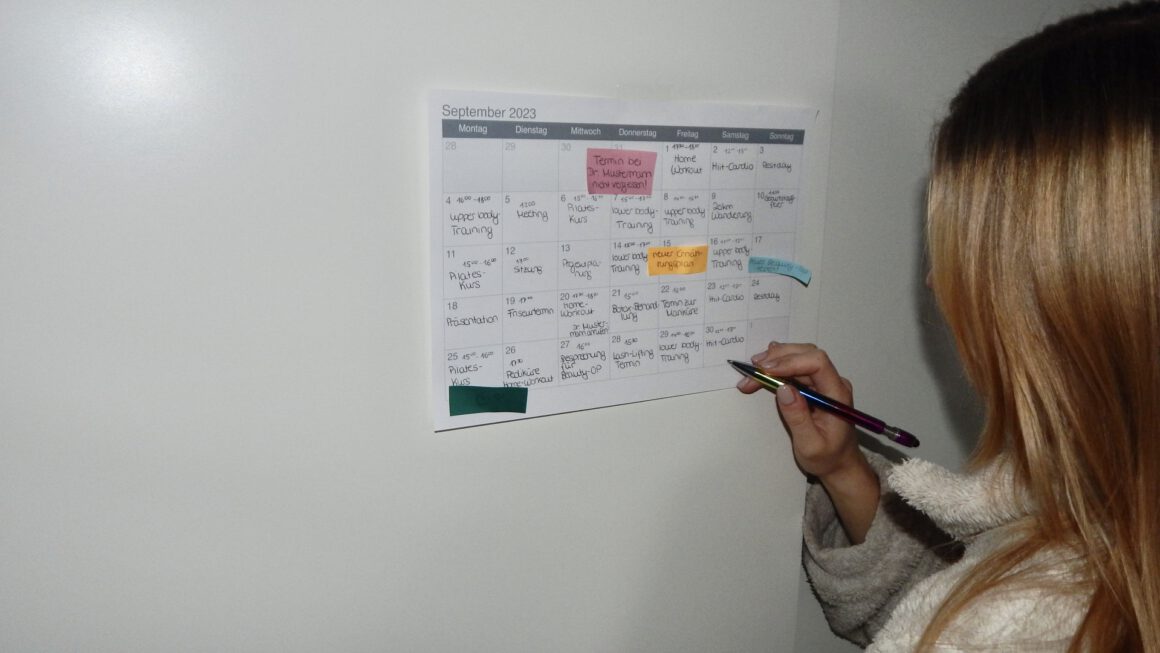

Im Streben nach einem gesunden Lebensstil und ästhetischem Körper haben viele Menschen Fitness zu einem zentralen Bestandteil ihres Alltags gemacht. Das wird nicht nur durch die vermehrten Anmeldungen in Fitnessstudios deutlich, sondern auch durch die Verbreitung von Fitness-Apps, Home-Workout-Videos und dem vermehrten Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln. Statista prognostiziert, dass die Anzahl der Fitness-App-Nutzer*innen in Deutschland bis 2024 auf etwa 18,3 Millionen steigen könnte, während es im Jahr 2017 noch rund 9,7 Millionen Nutzer*innen waren. Zusätzlich geben 75 Prozent der befragten Personen in Deutschland an, regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel zu konsumieren. Am weitesten verbreitet sind dabei Vitamine, Mineralien und Proteine.

Laut einer Umfrage von Statista aus dem Jahr 2022 ist die Anzahl der Mitglieder in Fitnessstudios von 9,3 Millionen auf 10,3 Millionen angestiegen. Diese erhebliche Anzahl zeigt deutlich, wie sich die Wahrnehmung für den eigenen Körper verändert hat.

Eine der Ursachen liegt im Einfluss von Influencer*innen. Diese inszenieren ein scheinbar makelloses Leben und einen perfekten Körper – oft das Ergebnis von intensivem Training. Das verdeutlichen insbesondere bekannte Influencerinnen, wie Pamela Reif oder Lisa Del Piero.

Einmal im „Wahn“ der Selbstoptimierung gefangen, kommt man dort nur schwer wieder heraus. Wir haben mit einer Person Kontakt aufgenommen, die genau davon berichtet. Sie besucht seit Jahren regelmäßig das Fitnessstudio und wir haben sie nach ihrer Leidenschaft für Fitness befragt.

Jonas macht seit einiger Zeit eine Diät mit Kaloriendefizit. Er wiegt seine Mahlzeiten genau ab und verfolgt sie mit einer App. Bei jedem Essen wird sorgfältig überlegt, ob es in seinen Ernährungsplan passt. Er prüft die Nährwerte und bewertet, ob das jeweilige Lebensmittel einen Nutzen, beispielsweise einen hohen Proteingehalt hat. Jonas gibt an, dass ihm nie bewusst war, ob sein Verhalten ungesund ist. Erst während einer Diätpause wurde ihm klar, wie sehr er sich im Alltag durch sein Essverhalten eingeschränkt hat. Er erklärt: „Das Ungesunde daran ist wahrscheinlich, dass man selbst in diesem Moment nicht wirklich wahrnimmt, wie sehr man sich selbst einschränkt und belastet, um das Maximum aus sich herauszuholen.“ „Anfänglich trieb mich vor allem der Wunsch nach ästhetischer Veränderung ins Fitnessstudio. Es ging darum, meinem eigenen Schönheitsideal näherzukommen und meinen Körper zu formen“, erzählt Jonas weiter. Im Laufe der Zeit habe sich das geändert, sodass er heute die Zeit beim Training für sich selbst nutze. Das Training sei jetzt für ihn eine Möglichkeit, abzuschalten und sich vollständig auf sich zu konzentrieren.

Das Beispiel von Jonas erinnert an den Begriff „Muscle Dysmorphia“. Dieser beschreibt eine problematische Körperwahrnehmung, die besonders bei Männern beobachtet wird. Dabei geht es darum, dass man mit seinem eigenen Körper unzufrieden ist. Die betroffenen Personen empfinden sich als zu dünn und haben häufig das Gefühl, einen zu hohen Körperfettanteil zu haben und nicht muskulös genug zu sein. Dadurch entwickelt sich ein gestörtes Selbstbild und stetige Unzufriedenheit mit dem, was man schon erreicht hat.

Ein positiveres Beispiel ist Konstantin. Er ist Mitte 20 und geht seit dem 17. Lebensjahr ins Fitnessstudio. Auf Instagram nennt er sich „mr_bigcalf“ und gibt dort seinen über 2.000 Follower*innen durch regelmäßige Storys und Beiträge Einblicke in seinen Alltag. Im Interview mit uns erzählt er von seinem Weg in die Fitness-Obsession.

Die Welt der Schönheitseingriffe

Emma war schon seit ihrer Pubertät unzufrieden mit ihrer Oberweite. Später fand sie ihre Hüften zu breit und war der Meinung, dass ihre Proportionen so nicht stimmten. „Früher habe ich mich nackt oder beispielsweise in Bademode oft geschämt und versucht, die Oberweite mit speziellen BHs optisch zu vergrößern“, so Emma. Nach dem Ausziehen oder beim Austauschen von Intimitäten mit dem Partner habe sie sich häufig schlecht gefühlt, erklärt sie. Aufgrund dessen habe sich der Wunsch nach optischer Veränderung bei ihr zunehmend verstärkt.

Ein Umfeld, in dem Freunde und Eltern einfühlsam auf den Wunsch nach einer Schönheitsoperation reagieren, ist der Optimalfall. „Meine Freunde haben sehr verständnisvoll reagiert“, erzählt sie. Emma berichtet aber auch, dass ihr Mann bis kurz vor der OP versucht hat, sie davon abzuhalten. Er habe den Eingriff „nicht für nötig gehalten“. Mit dem Ergebnis sei er jedoch mittlerweile sehr zufrieden.

Inzwischen sei sie selbstbewusster geworden, fühle sich auch ohne Kleidung schön und vergleicht sich weniger mit anderen Frauen. Der Eingriff hatte einen großen Einfluss auf ihr Selbstbewusstsein, da sie sich heute nicht mehr schlecht fühle neben Frauen mit großer Oberweite. „Meine Erwartungen haben sich komplett erfüllt und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.“ Emma empfindet sich selbst nach der OP als attraktiver.

In ihrem Fall entstand der Druck zur Selbstoptimierung vor allem durch den Vergleich mit anderen. „Als ich die ersten Gedanken dazu hatte, gab es noch kein Social Media. Sie wurden aber Jahre später dadurch verstärkt“, bestätigt Emma.

Der Weg zur Selbstakzeptanz

Ein Teil der Gesellschaft fängt an, die üblichen Schönheitsmaßstäbe zu hinterfragen und setzt stattdessen auf Selbstliebe und die Einzigartigkeit eines jeden Einzelnen. Körperpositivität, Inklusivität und die Betonung der inneren Schönheit gewinnen an Bedeutung. Wahre Schönheit wird nicht durch stereotype äußere Merkmale definiert, sondern durch Selbstakzeptanz und die Vielfalt individueller Eigenschaften.

Zudem gibt es auch vermehrt auf Social Media Menschen, die bewusst Fotos und Videos teilen, welche gerade nicht perfekt sind. Sie präsentieren sich dort schlicht authentisch und sprechen offen über die eigenen Probleme mit dem Körper und wie sie den Umgang mit diesen lernten. Influencerin Melodie Michelberger gehört zu den Menschen, die offen über ihre Probleme sprechen. Früher litt sie an Magersucht und steht jetzt für Body Positivity ein. Sie betont, dass wir mehr sind als nur unsere Körper.

Dadurch fühlen sich viele Menschen ermutigt, sich so zu zeigen, wie sie sind – ohne jegliche Filter oder Retuschierung.

Influencer*innen und Persönlichkeiten, die sich für Selbstliebe und Selbstakzeptanz einsetzen, gewinnen an Einfluss und inspirieren andere, sich selbst so zu lieben, wie sie sind. Ein Beispiel ist das Model Ashley Graham, die zeigt, dass auch Frauen mit größeren Konfektionsgrößen den Weg auf den Laufsteg finden können.

Schließlich sind wir alle Menschen, welche durch ihre Art und ihr Aussehen einzigartig werden. Letzten Endes ist es jedem selbst überlassen, ob er oder sie den Weg der Selbstoptimierung oder den der Selbstakzeptanz gehen möchte.