Seit einiger Zeit wird uns immer öfter ein Universitätsprofessor auf TikTok angezeigt (@fussballinguist). Er gibt Einblicke in seine Arbeit als Linguist. Vielleicht etwas nischig, aber scheinbar sind wir in unserer Prüfungsphase genau die richtige Zielgruppe. Wir haben das zum Anlass genommen, um uns mit der Thematik Professur genauer zu befassen. Wie wird man ProfessorIn? Scheint ja kein schlechter Job zu sein: Klausuren stellen und Hausarbeiten aufgeben, anstatt sie selbst zu schreiben.

Bei uns an der Ostfalia Salzgitter lehrt Marc-Christian Ollrog seit 2016 im Bereich Journalistik. Nach dem Diplom-Studium in Leipzig hat er als Journalist in Frankfurt gearbeitet – dann kam die Professur. Er erzählt uns, warum der Beruf für ihn erstrebenswert ist und wie sein Arbeitsalltag aussieht:

„Die eigene Lehre auch mit eigener Forschung zu verbinden.”

Zu einer Professur gehört also nicht nur Lehre, sondern auch die Forschung. Das trifft sowohl auf Universitätsprofessuren als auch auf Professuren an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HaW) zu. Während an der HaW der Fokus stärker auf der Lehre liegt, priorisieren Universitäten die Forschung – doch auch an HaW gewinnt das Forschen immer mehr an Bedeutung.

Back to the Basics

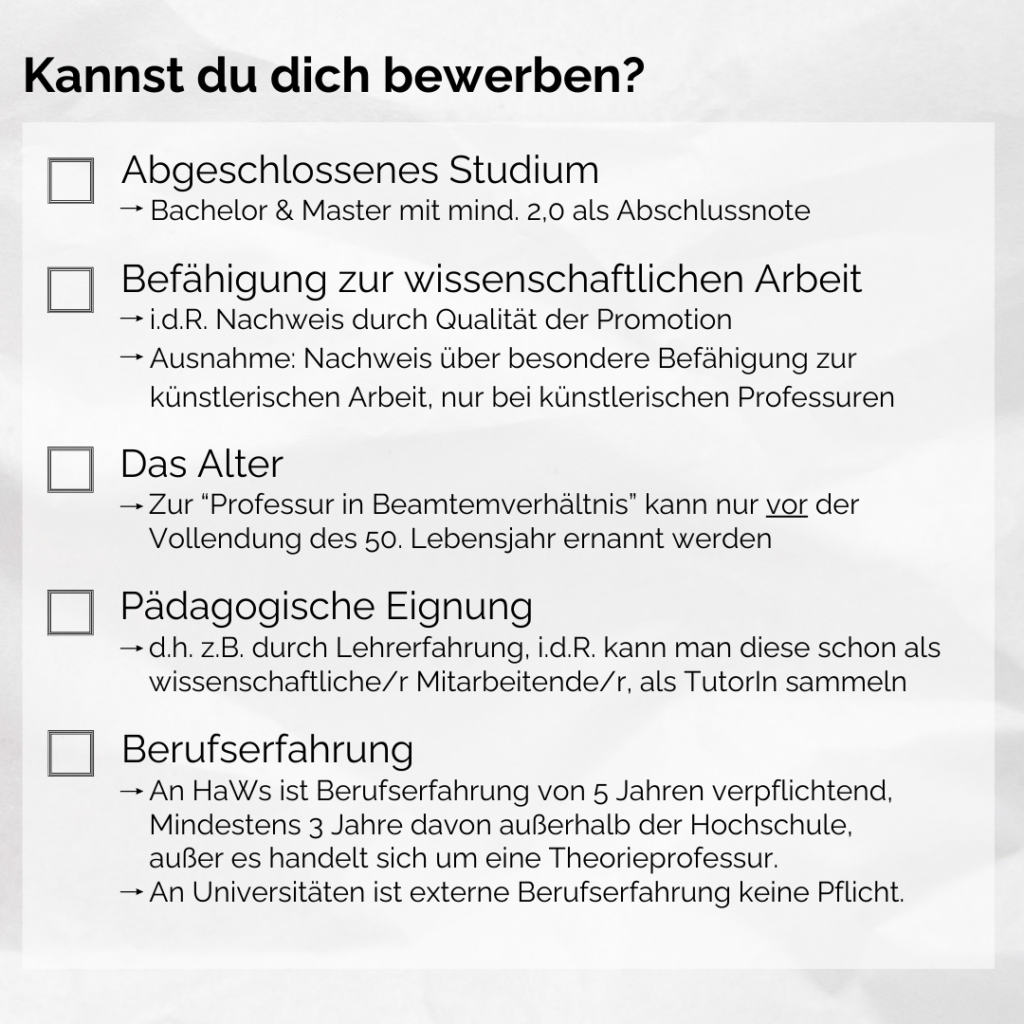

ProfessorInnen haben ganz unterschiedliche Werdegänge. Es gibt nicht den einen richtigen Weg, aber durchaus ein paar Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um für eine Professur in Frage zu kommen.

Wir haben eine Checkliste zu den Voraussetzungen für eine Professur für euch erstellt:

Wer überall in der Liste einen Haken setzen kann, ist bereit, sich nach Ausschreibungen für eine Professur umzuschauen. Grundsätzlich sollte die akademische Laufbahn natürlich zu den thematischen Inhalten der ausgeschriebenen Professur passen und ein Interesse an der Lehre sollte auch nicht fehlen.

Nach der Bewerbung ist man als KandidatIn Teil eines sogenannten Berufungsprozesses. Diese Prozesse begleitet Jean-Claude Gaesing als Berufungsbeauftragter der Ostfalia schon seit Jahren:

Der Ruf ist noch nicht das Jobangebot, sondern das Angebot zur „Verhandlung“. Bei der Verhandlung wird dann über die Rahmenbedingungen gesprochen, zum Beispiel über das Gehalt. Nach der Klärung dieser Grundbedingungen, wird anschließend die Stelle angeboten.

Frau macht Wissenschaft

Die Professur als Berufsbild hat eine lange Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht – einer Zeit, in der Frauen nicht annähernd die Rechte eines Mannes hatten. Nach und nach entwickelte sich nicht nur die Rolle von Professoren und den damit verbundenen Aufgaben in der Lehre und Forschung weiter, sondern auch die Rechtslage für Frauen. Im Verlauf der Zeit wurde Bildung immer zugänglicher. Im 19. und 20. Jahrhundert stiegen die Studierendenzahlen kontinuierlich und auch Frauen erhielten endlich Zugang zu Hochschulen; wenn auch die ersten studierenden Frauen zunächst nur aus den oberen Gesellschaftsschichten stammten. Diese Situation hat sich mittlerweile deutlich gewandelt.

Obwohl die Anzahl der weiblichen Studierenden die der männlichen heutzutage nicht nur eingeholt, sondern überholt hat, stimmen die Stereotype auch heute noch: Männer sind in der Naturwissenschaft stärker vertreten, Frauen in der Sozial- oder Geisteswissenschaft. Das trifft sowohl auf Studierende als auch auf ProfessorInnen zu und wirkt sich direkt auf den akademischen Nachwuchs aus:

„In meinem Studiengang fühle ich mich als Frau ganz wohl, weil ich mich hier respektiert und zugehörig fühle. Wir sind hier aber auch viele Frauen, bei IT zum Beispiel wäre das wahrscheinlich nochmal eine andere Geschichte. Ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht. Hier tauschen wir uns ja sehr viel über unsere Erfahrungen aus und ich kann mir vorstellen, dass das eine Bubble ist [in männerdominierten Studiengängen], in der man sich als Frau nicht so zugehörig fühlt.”

- Hanna, 23, studiert Medienkommunikation

Bei Professorinnen liegen diese geschlechtsbezogenen Unterschiede jedoch nicht nur in einzelnen Fachgruppen, sondern im gesamten Berufsfeld. Frauen besetzen (Stand: 2023) weniger als ein Drittel der deutschlandweiten Professuren.

| Frauen-Fakt: | Die erste ordentliche weibliche Professur in Deutschland feierte 2023 ihr 100-jähriges Jubiläum. Margarete von Wrangell war Chemikerin und ab 1923 Professorin für Pflanzenernährung an der Universität Hohenheim in Stuttgart. |

Denise Sommer gehört den vergleichsweise wenigen Frauen in einer Professur an. Seit 2017 ist sie Professorin für Theorie der Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Ostfalia HaW. Als dezentrale Gleichstellungsbeauftragte wird sie regelmäßig mit Themen rund um Chancengleichheit konfrontiert und setzt sich aktiv für Frauen in der Wissenschaft ein.

„Luft nach oben” hat nicht nur das Frauenverhältnis in der Professur, sondern auch der Weg dorthin. Megan Hanisch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ostfalia und promoviert extern, anders geht es nicht. An der Ostfalia, einer Hochschule, kann man eine Doktorarbeit nicht schreiben – das ist Universitäten vorbehalten. Doch wie kommt man dann auf die Idee zu promovieren? Steckt da schon der Gedanke Professur in der Entscheidung?

Nachwuchs ist wichtig!

Weil Nachwuchs auch in wissenschaftlichen Berufen wichtig ist, gibt es an der Ostfalia seit 2021 das Projekt ProProf, das sich für die Nachwuchsförderung und -gewinnung im Berufsfeld der Professur einsetzt. Mit jährlichen Informationsveranstaltungen, einem Interessierten-Pool und vielen anderen Angeboten bietet das Projekt für Promovierende wie Megan Hanisch eine Möglichkeit, sich weiterzubilden und mit anderen DoktorandInnen zu vernetzen. Jessica Ficek und Hendrik Törber sind für das Projekt zuständig und stellen es vor:

Was ist mit dir? Könntest du dir eine Professur vorstellen?

Titelbild: Erstsemester-Begrüßung, Foto von Tonio Vakalopoulos