Du betätigst den Lichtschalter. Langsam wird es hell im Raum. Es ist kein angenehmes Licht. Es ist hell und klinisch. Ein Licht nach dem anderen erleuchtet und wird durch das Zurren der Leuchtstofflampen begleitet. Unruhe kehrt in den Raum ein. Jaulen und Fiepen. Kratzgeräusche an Wänden und Gittern. Du gehst durch einen langen Gang. Ein stechender Uringeruch steigt in deine Nase. Rechts und links springen Hunde an die Käfigtüren und sehnen sich nach deiner Aufmerksamkeit. Vereinzelt liegen Hunde in den Ecken der Zwinger. Rote tränende Augen, offene Wunden, kahlrasierte Körperteile. Keinen Funken Hoffnung kannst du noch in ihren Blicken erkennen. So oder so ähnlich läuft vermutlich bei jedem der Film ab, wenn er oder sie liest, dass in Deutschland an Hunden Tierversuche unternommen werden.

Beagle – die Helden der Forschung

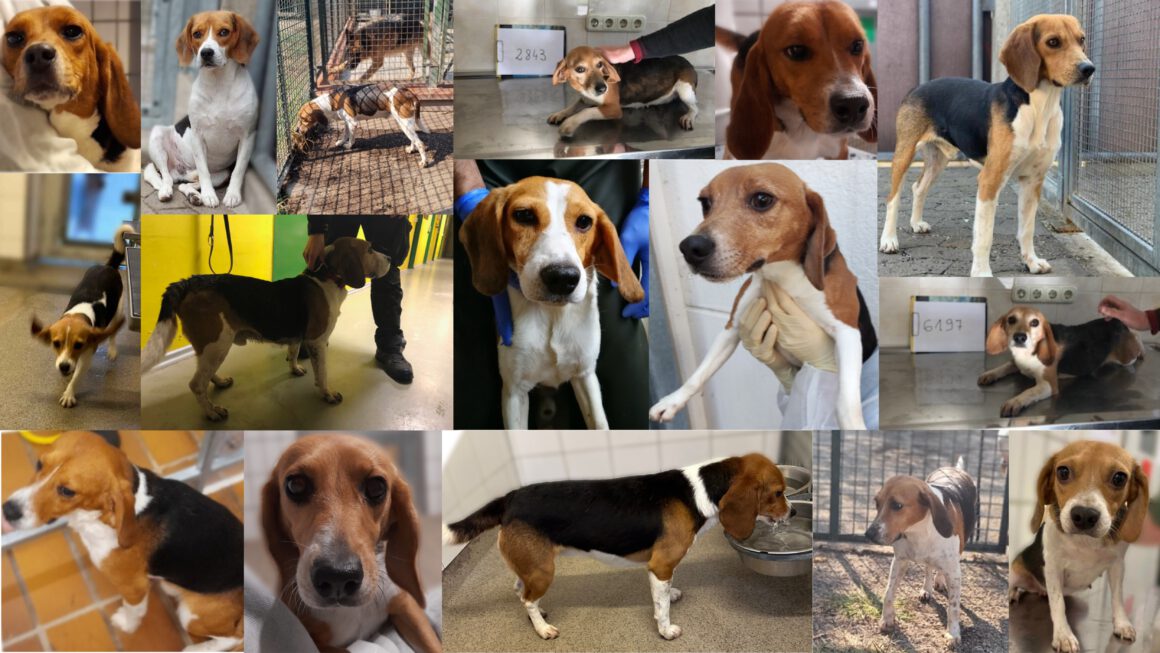

Tierversuche stehen häufig in Zusammenhang mit der Erforschung und Behandlung menschlicher Krankheiten. Dabei werden Tiere, insbesondere Hunde, gezielt für die Entwicklung neuer Medikamente und Therapieansätze gezüchtet und genutzt. Besonders die Rasse Beagle wird aufgrund ihres sanftmütigen und umgänglichen Wesens bevorzugt in Tierversuchen eingesetzt. „Selbst bei starken Schmerzen würde der Beagle nicht zubeißen“, erzählt Beate Pfefferkorn mit bedrückter Stimme während eines Telefonats. Sie ist Mitglied des Laborbeagleverein e.V., der sich nun schon seit zehn Jahren mit Aufklärung und der Vermittlung von entlassenen Laborbeaglen beschäftigt. Frau Pfefferkorn erklärt, dass Beagle als Meutehunde gut mit anderen Hunden auskommen, was sie in der Laborumgebung umso handhabbarer macht.

Leidvolle Experimente und die Hoffnung auf ein besseres Leben

An den sogenannten “Laborbeaglen” werden zunächst Krankheiten oder Symptome künstlich erzeugt, um die Wirkung von Medikamenten und Arzneimitteln zu testen. Bei toxikologischen Tests werden giftige Substanzen in so hohen Dosen injiziert, dass die Beagle extrem darunter leiden. Auch Operationen oder ständige Blutabnahmen gehören zu den wissenschaftlichen Versuchen, um Chemikalien oder medizinische Vorgehensweisen zu testen und „sicher“ für den Menschen zu machen.

Auch für Experimente in der Forschung zum Herzversagen oder für die Kieferchirurgie, bei denen den Tieren Zähne gezogen und Löcher in den Kieferknochen gebohrt werden, werden Beagle verwendet. „Mit dem Leid, dem der Beagle ausgesetzt ist, wird er dann relativ allein gelassen, das ist so. Es gibt PflegerInnen, die sich um die Hunde kümmern, aber das ist dann einer für etliche Hunde“, so Vereinsmitglied Beate Pfefferkorn. Auf die Frage, wie die Beagle gehalten werden, erzählt sie, dass die Hunde sehr reizarm leben. Sie werden zwar in Gruppen gehalten, aber größtenteils in Innenräumen ohne Tageslicht. Manchmal haben sie ein paar Spielsachen, aber es fehlen die normalen Reize, die ein Beagle hat, der in einer Familie lebt. Es fehlt die Zuwendung. Sie verbringen wenig Zeit draußen. Oft haben sie einen kleinen Auslauf, der aber keinesfalls vergleichbar mit einem Garten wäre, in dem ein Hund rumtoben kann. Es ist ein kleiner Betonstreifen, auf dem sie etwas Luft schnappen dürfen.

Laborbeagleverein e.V. – die Retter in der Not

Der Laborbeagleverein feiert dieses Jahr sein zehntes Jubiläum. Zehn Jahre lang vermittelt der Verein nun schon Beagle, die dem Tod gerade nochmal so von der Schippe springen können. Zusätzlich zu der Vermittlung betreibt der Verein Aufklärung und zeigt, was es mit den Laborbeaglen auf sich hat.

„Wir wissen, dass sich im Moment etwa 3.000 Beagle deutschlandweit in einem Versuch befinden. Von den 3.000 Hunden überleben maximal zehn Prozent. 90 Prozent sterben bei den Versuchen oder werden so schwer geschädigt, dass sie eingeschläfert werden müssen. Aus den Laboren werden nur die Beagle entlassen, die auch körperlich gesund sind. Diese Hunde vermitteln wir dann“, erzählt Vereinsmitglied Beate Pfefferkorn bedauernd. Oft müssen Tierschutzorganisationen wie der Laborbeagleverein erstmal das Vertrauen der Institute gewinnen, die an Tieren testen. Pfefferkorn betont: „Natürlich wünschen wir uns, dass Tierversuche abgeschafft und Alternativen gefunden werden. Uns geht es aber in erster Linie darum, den Hunden aus den Laboren eine zweite Chance in einem eigenen Zuhause zu ermöglichen. Wenn Institute auf uns zukommen, stellen wir keine Fragen. Das ist nicht unsere Aufgabe.“ Je weniger man weiß, desto besser.

Die ersten Schritte ins Glück

Meistens kommen die Institute auf den Verein zu, die eine bestimmte Menge an Beaglen abzugeben haben. Diese können dann zu einem bestimmten Zeitpunkt abgegeben werden, erzählt Frau Pfefferkorn. Von den Hunden bekommt man daraufhin einen kleinen Steckbrief mit einem Foto, dem Geschlecht, dem Alter und manchmal auch ein bis zwei Stichworten zum Verhalten. Diese Infos werden auf die Homepage des Vereins gestellt, um Interessenten die Möglichkeit zu geben, sich die Hunde anzuschauen und sich zu bewerben. Bei Interesse folgen eine sehr ausführliche Beratung und Begutachtung der Interessenten, denn ein Laborbeagle verhält sich nach mehreren Jahren Gefangenschaft vermutlich anders, als der Golden Retriever des Nachbarn. Fallen die Gespräche dennoch positiv aus, darf ein Laborbeagle übernommen werden.

Im besten Fall wird ein Laborbeagle direkt aus dem Labor in das neue Zuhause vermittelt. Über mehrere Jahre leben sie in einer völlig reizarmen Umgebung und werden von jetzt auf gleich mit allen möglichen neuen Eindrücken überflutet. Neue Gerüche, neue Umgebung, neue Menschen. Damit die Hunde diesen Stress nur einmal durchleben müssen, wird eine Übergangsphase in einer Pflegestelle vermieden.

Am Tag der Übergabe werden die Beagle aus den Instituten abgeholt und in die Hauptzentrale des Laborbeaglevereins gebracht. Dort gibt es einen großen eingezäunten Garten, in denen sich die Hunde das erste Mal frei auf dem grünen Gras bewegen können. Hier dürfen die neuen Besitzer der Hunde nun auch das erste Mal Kontakt zu ihren Beaglen knüpfen. Um den Neuankömmlingen mehr Sicherheit zu vermitteln, werden auch ältere, erfahrene Beagle mit ihnen in den Garten gelassen. „Bei manchen dieser Beagle kannst du schon auf dem Rasen sehen, wie die Angst etwas verfliegt und sie anfangen mit den anderen Hunden zu rennen und zu spielen. Das ist wunderbar“, verrät Beate Pfefferkorn.

Währenddessen werden mit den neuen BesitzerInnen die Papiere durchgegangen, die letzten wichtigen Dinge besprochen und noch ein paar Tipps mitgegeben.

Endlich dürfen die Laborbeagle ihren Weg ins Körbchen antreten.

Und was sagt PETA?

Auch die wohl bekannteste Tierschutzorganisation PETA äußert sich lautstark gegen die Tierversuche an Beaglen: „Hunde sind – genau wie Affen, Schweine, Mäuse, Menschen und andere Tiere – soziale Wesen. Sie fühlen seelischen Schmerz genauso wie körperlichen. Sie sehnen sich nach Sozialkontakten. Spielen mit Mamas wedelndem Schwanz, liebevolle Streicheleinheiten auf dem Sofa, Kuscheln mit Artgenossen oder Menschen: Das sind die natürlichen Wünsche eines Hundes. Doch als „Labortier“ wird einem Hund alles verwehrt, was ihm ein wenig Freude oder Glück ermöglichen würde. Stattdessen vergeht seine Lebenszeit isoliert zwischen Gitterstäben, auf kaltem Boden und ohne je Sonnenlicht oder die Natur zu sehen.“

Tierversuche in der Forschung: Gibt es wirksamere Alternativen?

Tierversuche sind eine wichtige Methode zur Förderung der Forschung und haben wesentliche Fortschritte in der Medizin ermöglicht. Fast alle Medikamente und viele medizinische Geräte wurden mit Hilfe von Tierversuchen entwickelt, wovon Millionen Menschen profitiert haben. Doch immer mehr WissenschaftlerInnen kritisieren Tierversuche wegen ihrer Unzuverlässigkeit. Aufgrund physiologischer Unterschiede reagieren verschiedene Tierarten unterschiedlich auf Wirkstoffe. Beispielsweise wirkt Penicillin bei Kaninchen nicht, während es beim Menschen ein lebensrettendes Antibiotikum ist.

Gibt es da nicht eine wirksamere Methode?

Der revolutionäre Multi-Organ-Chip

Die Berliner Firma TissUse GmbH hat den Multi-Organ-Chip entwickelt, der menschliche Organsysteme nachbildet und bis zu 80 Prozent der Tierversuche ersetzen könnte. Das Ziel ist die Entwicklung eines „Human-on-a-Chip“ mit mehr als zehn Mini-Organen, um die Medikamentenentwicklung sicherer zu machen. Doch die Nährstoffversorgung der Zellen ist noch nicht optimal, weswegen dieses Verfahren bis auf weiteres nicht genehmigt ist. Die Validierung neuer Testmethoden ist zudem ein langwieriger Prozess, weswegen es noch einige Jahre dauern könnte, bis diese Methode Tiermodelle ersetzt. In Zukunft könnten personalisierte Chips präzise Medikamententests ermöglichen und Nebenwirkungen vermeiden. Bis dahin bleiben Tierversuche notwendig, da sie komplexe biologische Prozesse abbilden, die alternative Methoden derzeit nicht vollständig nachstellen können, und viele Regulierungsbehörden sie weiterhin verlangen.

Ein kritischer Blick auf das Tierschutzgesetz.

Das deutsche Tierschutzgesetz regelt Tierversuche streng, erfordert eine Genehmigung der zuständigen Behörde und setzt strenge Auflagen voraus. Darunter § 7a Abs. 2: Die Bedingungen für Haltung, Zucht und Pflege der Versuchstiere müssen die Belastung auf ein Minimum beschränken, und Schmerzlinderung ist bei schmerzhaften Versuchen vorgeschrieben.

Die Bayer AG und Merck KGaA testen unter anderem Agrarchemikalien und pharmazeutische Produkte an Tieren und betonen die Notwendigkeit von Tierversuchen zur Lösung medizinischer Probleme und Umweltsicherheit. Beide Unternehmen versichern, die strengen Auflagen des Tierschutzgesetzes einzuhalten.

Was heißt das nun? Trotz strenger Regulierungen und der Suche nach Alternativen bleiben Tierversuche vorerst notwendig für die medizinische Forschung. Sie bieten Einblicke, die bisher nicht vollständig durch Zellkulturen, Computersimulationen oder Multi-Organ-Chips ersetzt werden können. Regulatorische Anforderungen und die langwierige Validierung neuer Methoden tragen ebenfalls dazu bei, dass Tierversuche weiterhin verpflichtend sind.

Die Entwicklung des Multi-Organ-Chips zeigt, dass Alternativen auf dem Weg sind, einen großen Teil der Tierversuche zu ersetzen und die Medikamentenentwicklung sicherer zu machen. Bis dahin müssen Tierversuche unter strengen Auflagen und mit größtmöglicher Rücksicht auf das Wohl der Tiere durchgeführt werden. WissenschaftlerInnen und die Industrie tragen die Verantwortung, den Einsatz von Tieren zu minimieren und kontinuierlich nach besseren Methoden zu forschen.

Wenn du Tierschutzorganisationen oder Vereine, wie den Laborbeagleverein e.V. unterstützen möchtest, hast du viele Optionen: Abgesehen von der Adoption eines Laborbeagles gibt es auch einzelne Patenschaften, die übernommen werden können. Mit regelmäßigen Beiträgen begleitest du einen ehemaligen Laborhund auf den Weg in sein endgültiges Glück. Problemlos können Flyer angefordert werden, die z.B. in Tierarztpraxen verteilt werden können. Da Tierschutz immer auch mit hohen Ausgaben verbunden ist, sind Geldspenden eine weitere Möglichkeit der Unterstützung.